近年来,随着新能源汽车的普及,越来越多的车主开始关注充电成本问题。尤其是在长途出行时,高速公路上的快充站成为许多电动车主的首选。然而,不少用户发现,在高速服务区使用直流快充桩的费用远高于在家用交流慢充桩充电。这种价格差异背后究竟隐藏着怎样的成本结构?为何公共快充比家用充电贵这么多?本文将从电价、设备投入、运营维护、服务模式等多个维度深入分析新能源汽车高速充电与家庭充电之间的成本差异。

首先,最直观的成本差异来自电价本身。家庭用电属于居民生活用电范畴,执行的是阶梯电价,一般在0.5元至0.8元/度之间,部分地区峰谷电价政策下,夜间低谷时段电价甚至可低至0.3元/度左右。而高速公路充电站使用的大多是商业用电或工业用电,基础电价本身就较高,通常在0.8元至1.2元/度不等。此外,快充桩多采用直流高压技术,充电功率大(常见60kW、120kW甚至更高),瞬时耗电量巨大,容易触发高电价区间。再加上部分充电运营商会在电价基础上叠加服务费,每度电额外收取0.5元至1.2元不等的服务费,最终导致用户实际支付价格普遍在1.5元至2.5元/度,个别高峰时段甚至超过3元/度。相比之下,家充每度电成本往往不足1元,差距显著。

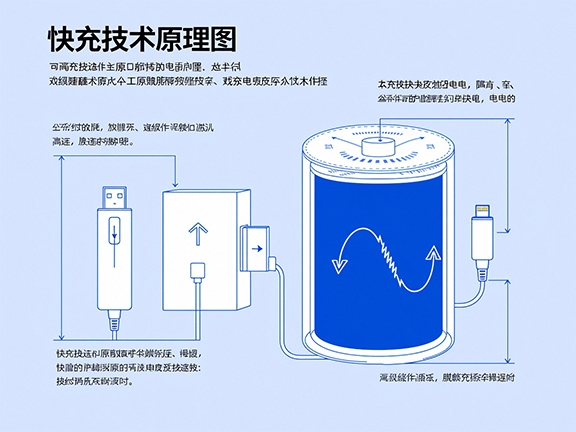

其次,设备投入和折旧成本也是造成价格差异的重要因素。家用充电桩一般为7kW交流慢充桩,设备成本较低,市场价在2000元以内,安装简单,且多数车企会赠送或补贴安装。而高速快充桩为满足大功率输出需求,需配备复杂的电力模块、液冷系统、智能调度平台等,单个直流快充桩的采购和安装成本可达10万元以上。此外,为了支持多个快充同时运行,充电站还需进行大规模电网扩容,包括变压器增容、电缆铺设、配电房建设等,这部分基础设施投资动辄数百万元。这些高昂的前期投入需要通过长期运营收回,自然反映在每次充电的单价中。

再者,运营与维护成本也不容忽视。高速充电站地处偏远,运维人员到达现场时间较长,故障响应和日常巡检成本更高。快充桩长时间高负荷运行,电子元件老化速度快,散热系统易积尘损坏,维修频率远高于家充设备。同时,充电站还需配备监控系统、安全防护、场地租赁、清洁保洁等配套服务,人力与管理成本持续支出。相比之下,家用充电桩由个人负责基本维护,几乎无额外运营开销,成本自然更低。

此外,服务模式和市场需求也影响了定价策略。高速公路充电具有明显的“刚需”属性——车辆电量耗尽必须补能,用户对价格敏感度相对较低,尤其在节假日或长途高峰期,充电资源紧张,运营商具备一定的议价能力。因此,部分企业会根据供需关系动态调整价格,实行“峰谷电价”或“高峰溢价”,进一步推高实际收费。而家庭充电属于计划性行为,时间灵活,用户可以选择在电价最低的夜间充电,优化成本,不具备类似场景下的紧迫性,因此无需承担额外溢价。

最后,从能源效率角度看,快充过程中的能量损耗也略高于慢充。大电流充电会导致电池发热,部分电能转化为热能散失,整体充电效率大约在85%-90%之间;而家用慢充电流小、温升低,能量转化效率可达95%以上。这意味着即使输入电量相同,实际充入电池的有效电量在快充中会略少,间接提高了单位有效电量的成本。

综合来看,高速快充比家庭充电贵,并非单一因素所致,而是电价、设备、运维、服务模式和能源效率等多重成本叠加的结果。据粗略估算,在大多数地区,高速快充的综合成本通常是家充的2到4倍。以一辆电池容量70kWh的电动车为例,家充充满约需35-50元,而在高速站快充则可能花费100-175元,差价高达65元以上。

尽管目前高速充电价格偏高,但随着充电网络的完善、规模化效应的显现以及绿电应用的推广,未来公共充电成本有望逐步下降。与此同时,建议车主合理规划出行路线,优先利用目的地充电或夜间家充补能,减少对高速快充的依赖,从而有效降低用车成本。长远来看,构建更加高效、经济、可持续的充电生态,仍是推动新能源汽车全面普及的关键所在。