近年来,随着环保意识的增强以及技术的不断进步,新能源汽车逐渐成为大众出行的首选。然而,对于许多消费者而言,新能源汽车的充电问题仍然是一个关注的焦点。其中,充电多久能充满以及充电桩故障的影响是两个最常被提及的问题。本文将围绕这两个话题展开分析,帮助读者更全面地了解新能源汽车充电的相关情况。

一、新能源汽车充电时间的影响因素

首先,我们需要明确,新能源汽车充满电所需的时间并不是一个固定的数值,而是受到多种因素的影响。主要包括以下几点:

-

电池容量大小

新能源汽车的电池容量通常以千瓦时(kWh)为单位,容量越大,理论上需要的充电时间就越长。例如,一辆电池容量为60kWh的汽车,在使用7kW家用充电桩的情况下,通常需要8到10小时才能充满;而如果使用120kW的快充桩,则可在40分钟左右充至80%。 -

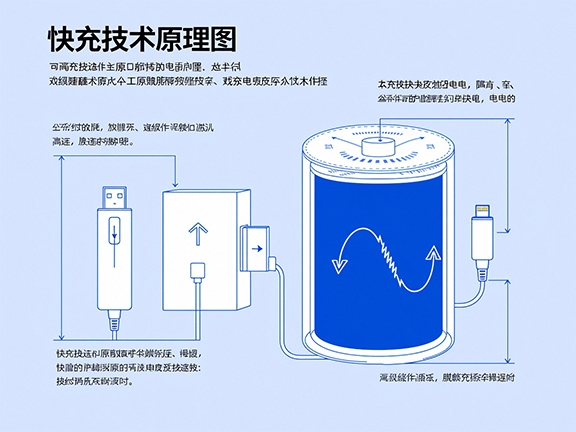

充电方式的不同

新能源汽车主要有三种充电方式:慢充、快充和超快充。慢充一般使用家用插座或交流充电桩,功率较低,充电时间较长;快充则使用直流充电桩,功率较高,可在较短时间内完成大部分充电;超快充则是近年来发展的新技术,功率可达150kW以上,甚至350kW,极大缩短了充电时间。 -

电池当前电量状态

电池的剩余电量也会影响充电速度。一般来说,当电池电量低于20%时,车辆可以接受较快的充电速度;而当电量达到80%以上时,为了保护电池寿命,充电速度会自动减缓,以防止电池过热或过充。 -

环境温度和电池温度

在极端低温或高温环境下,电池的充电效率会受到影响。例如,在冬季,电池活性降低,充电速度会变慢;而在高温环境下,系统可能会主动限制充电功率以避免过热。

二、充电桩故障对用户的影响

尽管新能源汽车的普及率不断提高,但充电桩的稳定性问题依然是用户日常使用中的一大痛点。充电桩故障不仅影响用户体验,还可能对出行计划造成干扰。具体影响包括以下几个方面:

-

充电时间延长

当用户到达充电桩时,如果发现设备故障,往往需要重新寻找其他可用充电桩,这无疑会延长整体充电时间。特别是在节假日或长途出行时,这种问题更为突出。 -

出行计划受阻

对于计划长途驾驶的用户而言,充电桩的可用性至关重要。如果导航中推荐的充电桩出现故障,可能会导致车辆电量不足,甚至出现“趴窝”情况,给用户带来极大不便。 -

增加用户焦虑感

“续航焦虑”一直是新能源汽车用户的共同心理,而充电桩故障的存在会进一步加剧这种焦虑。用户在使用过程中会担心是否能顺利找到可用充电桩,从而影响驾驶心情和出行体验。 -

影响新能源汽车推广

充电基础设施的完善程度直接影响新能源汽车的推广速度。如果频繁出现充电桩故障,用户对新能源汽车的信任度会下降,进而影响整个行业的健康发展。

三、如何应对充电桩故障问题

面对充电桩故障带来的种种不便,用户和相关管理单位可以从以下几个方面着手应对:

-

加强充电桩维护和管理

充电桩运营商应建立完善的巡检和维护机制,定期对设备进行检测和保养,及时修复故障设备,确保充电桩的稳定运行。 -

提升充电桩智能化水平

利用物联网和大数据技术,对充电桩运行状态进行实时监控,提前预警可能出现的故障,从而减少突发性故障带来的影响。 -

完善故障反馈机制

用户在使用过程中若发现充电桩故障,应能通过APP或平台快速反馈信息。运营商也应建立快速响应机制,及时处理用户反馈的问题。 -

增加充电桩数量和分布密度

在城市、高速公路、乡镇等不同区域合理布局充电桩,避免个别区域充电桩过于集中或过于稀少,提高用户选择的灵活性。 -

用户自身做好出行规划

用户在长途出行前应提前查看沿途充电桩的分布情况,选择可靠性较高的充电点,并下载多个充电APP,以备不时之需。

四、未来发展趋势

随着国家对新能源产业的持续投入,以及技术的不断进步,新能源汽车的充电问题正在逐步得到改善。一方面,电池技术的发展使得充电速度不断提升,另一方面,充电基础设施也在快速完善。未来,随着“光储充一体化”、“换电模式”等新型充电方式的推广,新能源汽车的充电效率和便利性将迈上一个新台阶。

总的来说,新能源汽车的充电时间虽然受到多种因素影响,但通过技术进步和基础设施建设的完善,这一问题正在逐步缓解。而充电桩故障作为当前用户使用过程中的一个痛点,也需要通过多方努力来加以解决。只有在充电效率提升和基础设施稳定的双重保障下,新能源汽车才能真正实现便捷、高效的出行体验。