随着新能源汽车的普及,消费者在购车时越来越关注车辆的核心部件——电池的性能与寿命。尤其是电池的使用寿命,直接关系到整车的使用成本和后期维护问题。为了打消消费者的顾虑,近年来不少车企推出了“终身质保”政策,尤其针对动力电池。这一政策看似是对消费者的保障,但背后也隐藏着诸多细节和限制条件。本文将围绕新能源汽车电池寿命与“终身质保”政策展开探讨。

首先,我们需要了解新能源汽车电池的基本寿命。目前市面上主流的新能源汽车多采用锂离子电池,这类电池具有能量密度高、循环寿命长、自放电率低等优点。根据行业标准,动力电池的容量衰减到初始容量的80%以下时,就被认为达到了“寿命终点”。一般而言,优质动力电池的循环寿命可达1500次以上,按照每天充电一次计算,理论上可使用4年以上。而在实际使用中,电池的实际寿命还会受到温度、充电习惯、放电深度等多种因素的影响。

尽管如此,很多消费者仍对电池的长期使用效果心存疑虑。为此,一些车企推出了“动力电池终身质保”服务,作为吸引消费者的重要卖点。所谓“终身质保”,通常是指在车辆使用过程中,若动力电池出现非人为因素导致的故障或容量严重衰减,厂家将提供免费维修或更换服务。这一政策在一定程度上缓解了消费者对电池寿命的担忧,提升了购车信心。

然而,“终身质保”并非真正意义上的“终身”,其背后往往附带一系列限制条件。首先,终身质保的对象通常是“首任车主”,即车辆的原始购买者。一旦车辆发生过户,质保服务将自动终止。这意味着该政策并不适用于二手车市场,对二手车买家而言,电池状况仍是一个未知数。

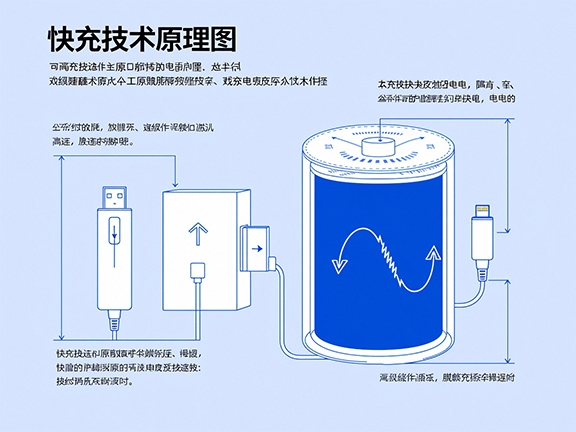

其次,质保范围通常不包括所有类型的电池问题。例如,由于车主不当使用(如频繁快充、长时间亏电存放、擅自拆卸电池等)造成的电池损伤,通常不在质保范围内。此外,电池容量衰减是否达到更换标准,也有一套严格的检测流程和标准。有些厂家规定,电池容量低于80%即可申请更换,而有些则设置更为严格的标准,甚至要求同时满足多个条件。

再者,质保政策的执行也存在地域和时间上的差异。部分品牌的售后服务网络尚未完全覆盖,尤其是在偏远地区,用户可能面临维修周期长、配件供应不及时等问题。此外,随着时间推移,电池技术不断更新换代,当原有电池停产时,厂商是否能够提供相同性能的替换电池,也存在不确定性。

值得注意的是,虽然“终身质保”听起来颇具吸引力,但消费者在购车时仍应理性看待这一政策。一方面,质保条款的具体内容和执行细节至关重要,消费者在购车前应详细了解质保范围、条件、流程等信息;另一方面,电池寿命本身受多种因素影响,良好的使用习惯和定期保养同样重要。

为了延长电池寿命,消费者应避免频繁使用快充,尽量保持电池电量在20%至80%之间,避免长时间处于满电或亏电状态。同时,避免在极端温度环境下长时间停放车辆,也有助于减缓电池老化速度。

从行业发展的角度来看,随着新能源汽车市场的成熟,电池技术也在不断进步。近年来,固态电池、钠离子电池等新型电池技术逐渐走向应用,未来有望在能量密度、安全性、寿命等方面实现突破。与此同时,电池回收与梯次利用体系也在逐步完善,为动力电池的全生命周期管理提供了更多可能性。

总之,新能源汽车电池寿命是影响整车使用体验的重要因素,而“终身质保”政策在一定程度上为消费者提供了保障。然而,这一政策并非万能,消费者在购车前应全面了解其具体内容,并结合自身用车习惯和实际需求作出理性判断。同时,良好的使用习惯和定期维护仍是延长电池寿命、保障车辆性能的关键所在。随着技术的进步和市场的规范,新能源汽车电池的使用寿命和可靠性也将不断提升,为消费者带来更优质的出行体验。