随着新能源汽车的快速发展,其安全性问题也日益受到关注,尤其是动力电池的热失控问题,成为制约行业发展的关键因素之一。热失控是指电池在某些异常情况下,内部温度迅速升高,进而引发连锁反应,导致电池起火甚至爆炸的现象。因此,深入了解热失控的成因及其预防措施,对于提升新能源汽车的整体安全水平具有重要意义。

一、新能源汽车电池热失控的成因分析

热失控的发生通常是由多种因素共同作用的结果,主要包括以下几类:

-

机械损伤

电池在受到撞击、穿刺等外力作用时,可能导致内部隔膜破裂,引发正负极短路,从而产生大量热量,诱发热失控。 -

电滥用

包括过充、过放、大电流充放电等情况。这些操作会使电池内部化学反应失控,产生过多热量,超出电池自身的散热能力。 -

热滥用

当电池长时间处于高温环境中,或因内部局部温度过高而无法及时散热时,也可能引发热失控。 -

制造缺陷

电池生产过程中存在的杂质、电极错位、电解液分布不均等问题,都可能在使用过程中成为热失控的诱因。 -

电池老化

随着使用时间的增长,电池容量衰减,内阻增大,热稳定性下降,也更容易发生热失控。

二、热失控的连锁反应机制

一旦某个电池单元发生热失控,其释放的热量会迅速传导至相邻电池单元,导致整个电池组的温度急剧上升,形成“热蔓延”。这种连锁反应往往在极短时间内完成,造成严重的安全事故。因此,热失控不仅是单个电池的问题,更是整个电池系统安全设计的核心挑战。

三、热失控的预防措施

为有效预防热失控的发生,新能源汽车制造商和电池企业从材料、结构、系统设计等多个层面入手,采取了一系列技术和管理措施:

1. 优化电池材料与结构设计

- 采用高热稳定性材料:如高镍三元材料、磷酸铁锂等,具有更好的热稳定性。

- 改进电解液配方:添加阻燃剂、热稳定剂,提高电解液的耐高温性能。

- 增强隔膜耐热性:使用陶瓷涂层隔膜或多层复合隔膜,提升其在高温下的机械强度和化学稳定性。

2. 提升电池管理系统(BMS)性能

电池管理系统是保障电池安全运行的核心控制单元。通过实时监测电池电压、电流、温度等参数,BMS可以及时发现异常情况并采取应对措施:

- 精准温度监控:在电池模组中布置多个温度传感器,实现对每个电芯的温度监控。

- 均衡管理:通过主动或被动均衡技术,减小电芯之间的差异,避免局部过热。

- 智能预警机制:当检测到某电芯温度异常或电压突变时,系统可及时发出预警,提示驾驶员进行处理。

3. 加强电池热管理设计

良好的热管理系统可以有效控制电池温度,防止局部过热,是预防热失控的关键:

- 风冷系统:结构简单、成本低,但散热效率有限,适用于小型电池包。

- 液冷系统:通过冷却液循环带走热量,散热效率高,广泛应用于中高端车型。

- 相变材料(PCM):利用材料在相变过程中吸收热量,实现温度缓冲,提高热稳定性。

- 热阻断材料:在电池之间填充热阻断材料,防止热蔓延。

4. 完善整车安全防护体系

除了电池本身的防护措施外,整车安全设计也至关重要:

- 碰撞保护结构:加强电池包外壳的强度,设计吸能结构,防止电池在碰撞中受损。

- 防火隔离层:在电池包与乘客舱之间设置防火隔离层,防止火势蔓延至车内。

- 自动灭火系统:部分车型配备自动灭火装置,在检测到热失控迹象时,可自动释放灭火剂,抑制火势发展。

5. 加强用户使用与维护管理

用户在日常使用新能源汽车时,也应养成良好的使用习惯:

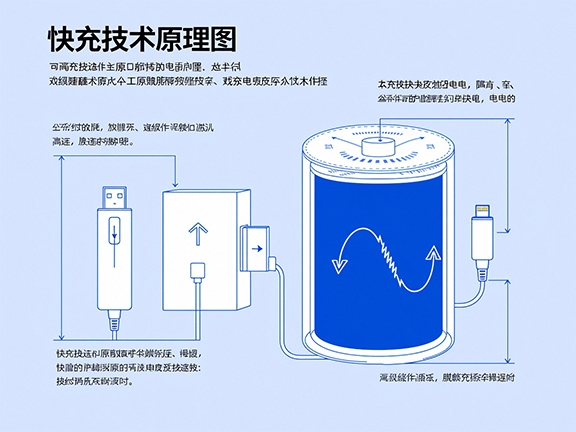

- 避免长时间使用快充,减少电池热负荷;

- 定期检查电池状态,发现异常及时维修;

- 停车时尽量避免长时间暴露在高温环境中;

- 发生事故后,应立即断电并远离车辆,等待专业人员处理。

四、未来发展趋势

随着新材料、新工艺的不断涌现,新能源汽车电池的安全性能将持续提升。例如,固态电池因其不含液态电解质,具有更高的热稳定性和安全性,被视为下一代电池技术的重要方向。此外,人工智能与大数据的应用也将进一步提升电池状态预测和故障预警能力,实现更智能化的安全管理。

总之,新能源汽车电池热失控的预防是一项系统工程,需要从材料选择、结构设计、系统控制、整车防护以及用户行为等多个方面协同发力。只有构建起全方位、多层次的安全防护体系,才能真正实现新能源汽车的绿色、安全出行。