近年来,新能源汽车市场迅速发展,消费者对续航能力和充电效率的关注度日益提升。在这样的背景下,快充技术逐渐成为各大车企和电池厂商竞相布局的重点方向。那么,新能源车快充技术的快速发展,是否真的会推动电池技术实现新的突破?这一问题值得深入探讨。

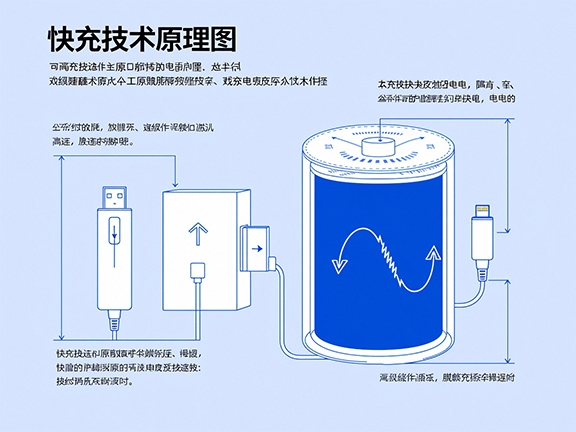

首先,我们需要明确快充技术的基本原理及其对电池性能的要求。所谓“快充”,通常指的是在短时间内完成高比例电量补充的能力,例如30分钟内将电池从20%充至80%以上。实现这一点的关键在于提高电流密度、优化热管理以及增强电池材料的稳定性。然而,这些目标的实现并非易事,它对电池的能量密度、循环寿命和安全性提出了更高的挑战。

目前主流的锂离子电池,在快充过程中容易出现锂枝晶生长、电解液分解等现象,进而影响电池寿命甚至引发安全隐患。因此,为了满足快充需求,研究人员必须从材料科学入手,开发新型电极材料、固态电解质或高导电性粘结剂等。这种技术上的倒逼机制,实际上为电池技术的发展提供了强大的动力。

以硅基负极材料为例,其理论容量远高于传统石墨负极,被认为是下一代高能量密度电池的重要候选材料。然而,硅在嵌锂过程中体积膨胀严重,导致结构粉化和循环性能差。通过快充技术的研究推动,科学家们正在尝试纳米结构设计、复合材料包覆等方式来缓解这一问题。如果成功,不仅能够支持更快的充电速度,还能显著提升电池的整体性能。

此外,固态电池作为替代传统液态锂电池的热门方案之一,也在快充技术的推动下加速走向商业化。固态电池使用固态电解质取代液态电解质,具有更高的安全性和更宽的工作温度范围。更重要的是,某些固态电解质展现出比液态电解质更高的离子电导率,这为实现更高功率的快充奠定了基础。尽管目前仍面临成本高、界面阻抗大等问题,但随着研究的不断深入,这些问题有望逐步解决。

值得注意的是,快充技术的发展不仅仅局限于电池本体,还涉及到整车系统的协同优化。例如,高效的热管理系统可以有效控制电池在快充过程中的温升,避免因局部过热而导致的性能衰减;智能BMS(电池管理系统)则可以根据电池状态动态调整充电策略,从而在保证安全的前提下最大化充电效率。这些系统层面的技术进步,反过来又促进了电池材料和结构的创新。

从市场角度来看,快充能力已经成为消费者选择新能源汽车时的重要考量因素之一。据相关调查显示,超过70%的潜在购车者认为“30分钟内可充至80%”是理想的充电体验。面对如此强烈的市场需求,企业之间的竞争压力也促使他们加大对电池技术研发的投入。在这种良性循环下,整个产业链的技术水平都在不断提升。

当然,我们也应清醒地认识到,快充技术并不是万能钥匙。它在带来便利的同时,也可能加剧电网负荷、缩短电池寿命,并对基础设施建设提出更高要求。因此,在推进快充技术的过程中,需要统筹考虑能源供应、环境保护和用户体验等多个维度,确保技术发展的可持续性。

综上所述,新能源车快充技术的迅猛发展确实为电池技术带来了前所未有的机遇。它不仅推动了新材料、新工艺的研发,也促进了系统集成和智能化管理的进步。虽然当前仍面临诸多挑战,但随着科研力量的持续投入和产业生态的不断完善,我们有理由相信,快充技术将成为引领电池技术迈向新高度的重要引擎。